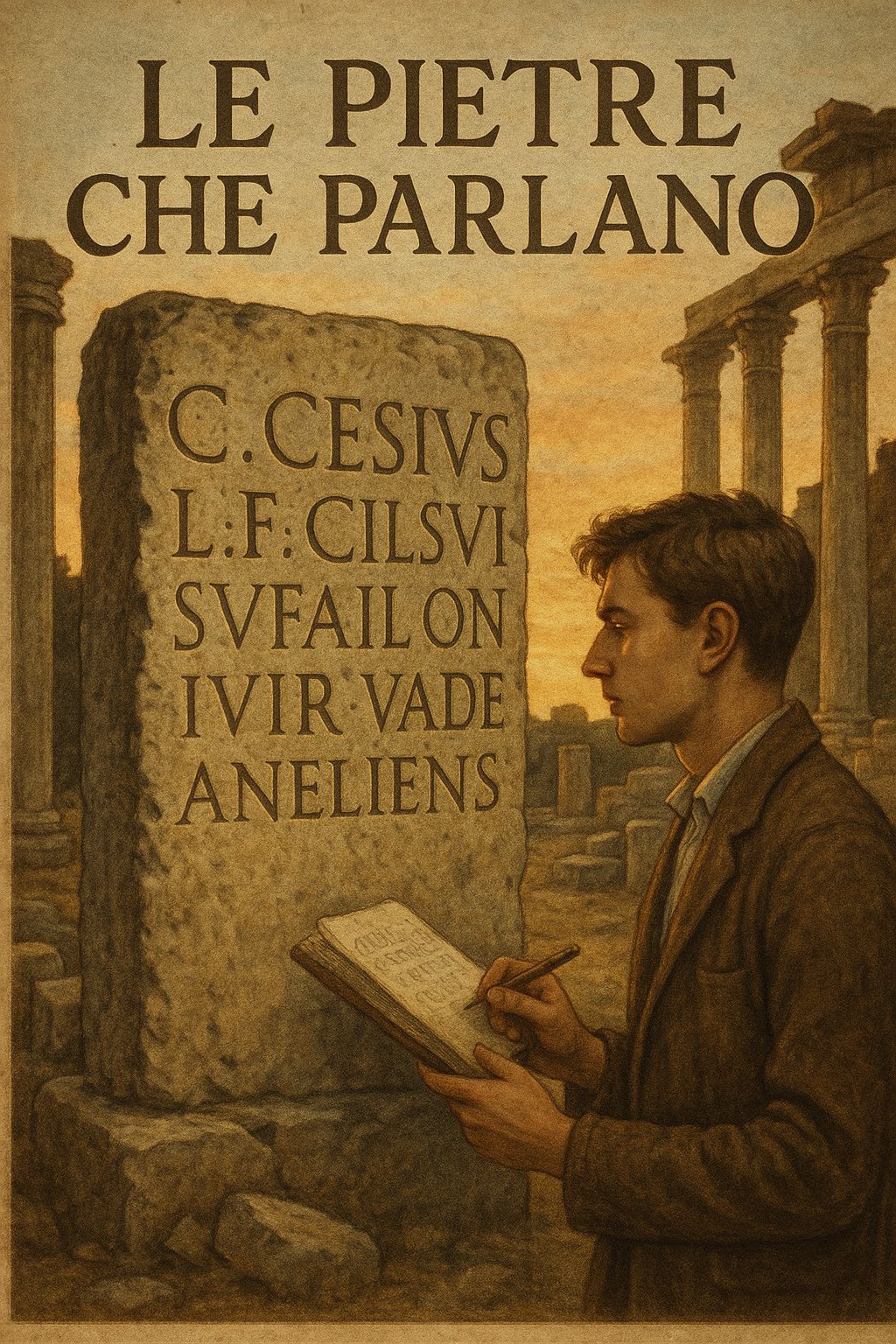

Tra i corridoi delle università, nelle ali delle facoltà di Lettere, vagano assorti studenti che hanno dedicato il proprio impegno allo studio della storia antica. Tutti gli studiosi hanno le loro particolarità, che agli occhi di un non esperto del mestiere possono sembrare quasi insondabili assurdità: Aristotele è rimasto alla storia per la sua abitudine a camminare; Beethoven non beveva il suo caffè la mattina a meno che la miscela non fosse stata preparata con esattamente sessanta chicchi. Gli epigrafisti parlano con le pietre. Ebbene sì, può sembrare insensato e astruso, ma è così. D’altronde è chiaro che per comprendere a fondo il nostro passato, il modo migliore è interloquire con i personaggi che lo hanno effettivamente vissuto quel passato, ma come fare? Naturalmente bisogna escludere in partenza, sempre che si voglia intavolare un discorso razionale, la possibilità di scambiare quattro chiacchiere davanti ad un bicchiere di vino del Falerno con Cesare; perciò, non ci rimane che ascoltare quelle parole che sono state lasciate scritte da coloro che hanno voluto narrare qualcosa di loro e del proprio tempo. Certamente leggere le pagine tramandateci tra mille vicissitudini dai letterati dell’antichità può aprirci le porte per la comprensione del loro tempo e del loro modo di pensare, ma non sono, né possono essere altro che stralci mediati dal trascorrere degli anni di una singola e illustre mente. Le parole che non sono state tradìte dallo scorrere del tempo, se non nella loro forma esteriore, ma tràdite (spesso) dallo stesso materiale cui furono in principio affidate, sono quelle incise nella pietra, dipinte sui muri, graffiate sul ferro. In una parola: le epigrafi. L’arte di leggere le iscrizioni non è solo quello di riuscire a distinguere una lettera da un’altra o quella di sciogliere un’abbreviazione, abilità che torna sicuramente utile, ma si esplica nella capacità invidiabile di interpretare non solo ciò che è stato scritto, ma di penetrare nei meandri di ciò che è stato pensato. La frase che un epigrafista ha da tenere sempre impressa nella mente è una: un’iscrizione è stata innanzitutto concepita non tanto per essere letta, quanto per il fatto stesso di esistere. Non conta che una cosa sia letta, ma che sia scritta. Per questo motivo si possono capire le intenzioni dietro all’aver commissionato la produzione di un’iscrizione, che siano iscrizioni monumentali come quella di Agrippa, restaurata da Adriano, riconoscibile sulla facciata del Pantheon a Roma, o una qualsiasi iscrizione sepolcrale di un pur semplice liberto o di uno schiavo. Perché anche qui si colloca il fascino dell’epigrafia: la storia dei dimenticati, di coloro che non avrebbero potuto lasciare di sé traccia che non fosse una semplice lapide ad indicare il luogo in cui i resti proprio o della propria famiglia erano destinati a riposare in eterno o qualcosa in meno. Spesso sono proprio queste le officine di prove poetiche o di un sentimentalismo d’altri tempi, naturalmente. Un uomo che descrive gli ultimi momenti di vita della moglie tanto amata in vita o una madre che tiene ad indicare sull’iscrizione funeraria del figlio gli anni, i mesi, i giorni e persino le ore che questi visse, quasi avesse teneramente contato ogni singolo minuto passato in sua compagnia. In questo senso, per comprendere la storia, non si può prescindere da tutti i dati in proprio possesso, che siano opere storiografiche, poemi, monete, resti archeologici e anche, infine, pietre che parlano.

Studente classe 2001 di storia di Roma antica e cose latine, musicista, laureatosi al Triennio in chitarra classica e laureato triennale di Lettere Classiche summa cum laude con una tesi in epigrafia latina, frequenta ora la magistrale in Filologia, letterature e storia del mondo antico presso l’università Sapienza di Roma. Chitarrista entusiasta navigante fra più generi, poeta e cantautore nelle intenzioni, già autore di due canzoni e di poesie pubblicate online, divide la sua vita tra i mari delle lettere e della musica, nella speranza di non perdere la bussola.

Lascia un commento